Qui aurait cru que cela arriverait un jour ? Il y a dix ans, lorsque je donnais des conférences à propos des bienfaits de la méditation, certains de mes confrères médecins et un nombre important de journalistes pensaient que j’appartenais à une secte. Vous imaginez ma joie en apprenant que, à l’université de Montréal, au Québec, un cours de méditation est à présent obligatoire pour tous les étudiants en médecine. Cette incroyable évolution des mentalités est certainement due à l’apparition d’études scientifiques qui prouvent que méditer est bon pour la santé du corps et de l’esprit. Elle est aussi le fruit des efforts pédagogiques entrepris par les moines bouddhistes exilés en Occident et, à leur suite, par les auteurs laïcs (comme Jon Kabat-Zinn) qui invitent à intégrer la méditation dans la vie quotidienne. Cependant, ne nous leurrons pas, il n’y a pas d’évolution sans nécessité d’évoluer. Dans le cas des étudiants en médecine, cette nécessité ne peut plus être niée.

Plusieurs enquêtes, aux États-Unis ou en Chine, révèlent que 15 à 20 % des futurs médecins présentent des symptômes de burn-out et de dépression moyenne ou grave, accompagnés d’idées suicidaires dans la moitié des cas. Ces chiffres sont nettement plus élevés que dans la population non médicale du même âge. En cause : la personnalité perfectionniste des candidats médecins, leur désir de réussite, l’obligation de performance, le volume des matières enseignées, le temps passé à étudier (une centaine d’heures par semaine), le stress généré par la responsabilité de soigner et le manque d’épanouissement personnel. Outre le haut risque de burn-out et de dépression, il s’ensuit une inquiétante diminution de l’empathie et de l’élan altruiste, une accumulation des erreurs

de diagnostic et un manque de clairvoyance dans les choix thérapeutiques.

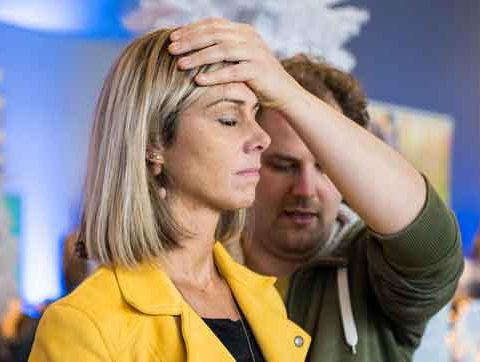

Depuis qu’ils apprennent à se centrer sur le moment présent en méditant, les étudiants de l’université de Montréal déclarent être plus paisibles et plus heureux. Ils constatent une meilleure clarté de pensée et ils disent être plus sensibles à la souffrance d’autrui. De tels propos sont plutôt rassurants pour leurs futurs patients ! Un confrère à qui je faisais part de ces résultats encourageants me disait que, pour lui, il y a un danger à apprendre la méditation aux futurs médecins. Car cela risque de les transformer profondément au point où, soucieux de vivre d’une façon plus apaisée, ils pourraient ne plus vouloir participer au développement d’une médecine basée sur la surproduction et la surconsommation d’examens et de remèdes. De mon point de vue, c’est ce qui pourrait se produire de mieux. Je pense, en effet, que le défi auquel devra faire face la médecine de demain n’est pas technologique mais humain. Et puis comment pourrions-nous espérer continuer à aller bien si ceux à qui nous confions notre santé deviennent de plus en plus malades ?